Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois

Pour sa nouvelle exposition, la Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois s’amuse à créer des conversations entre les œuvres, créant des rapprochements formels, techniques, thématiques ou plus oniriques et légers.

Avec :

Pilar Albarracín & Winshluss

Evelyn Axell & Tomi Ungerer

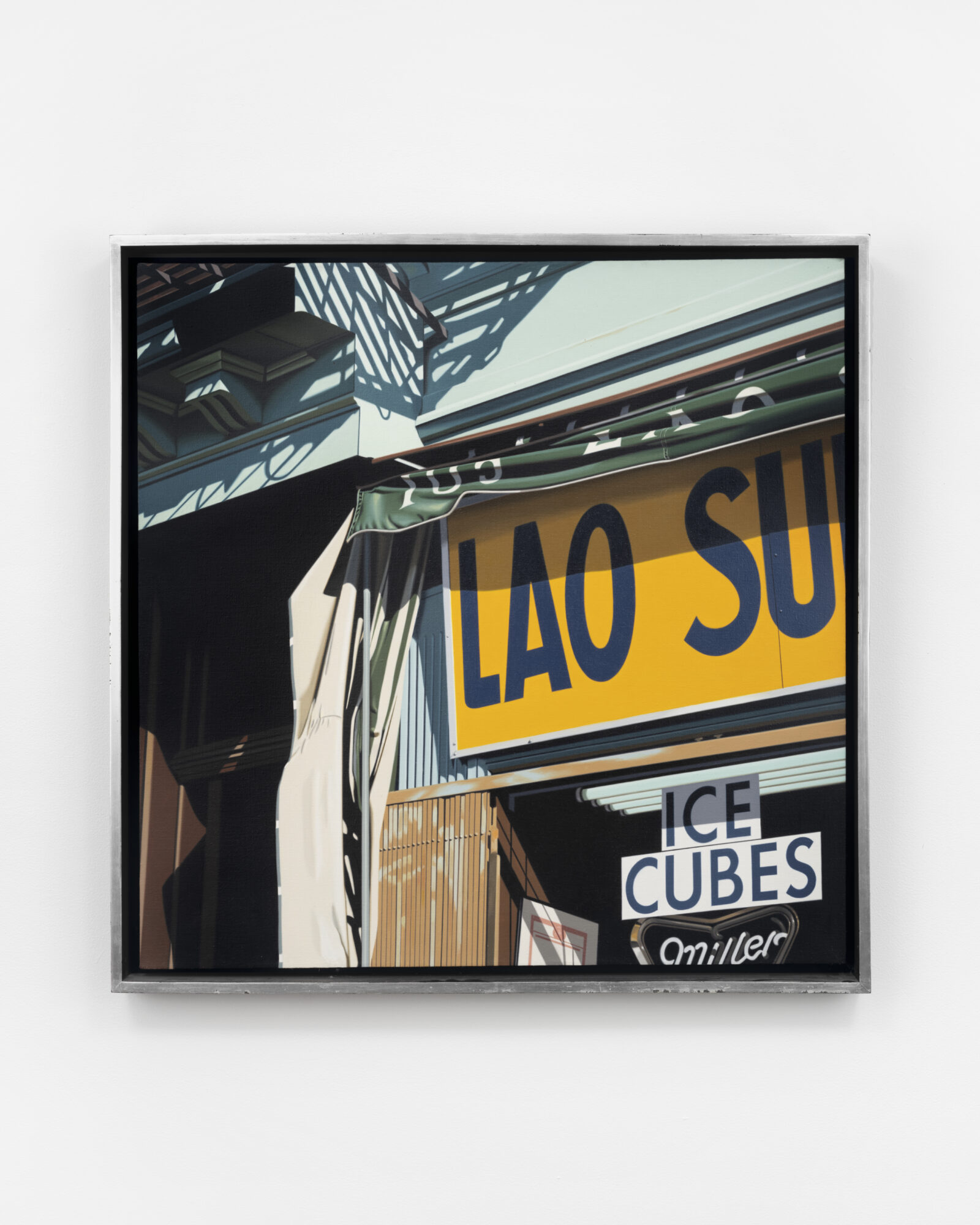

Alain Bublex & Robert Cottingham

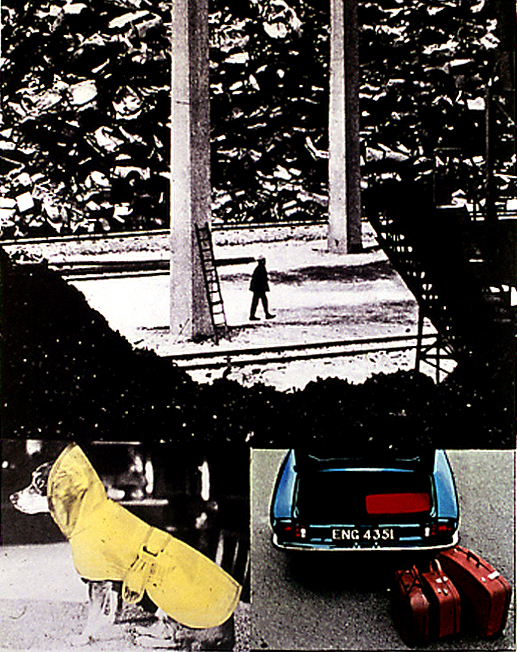

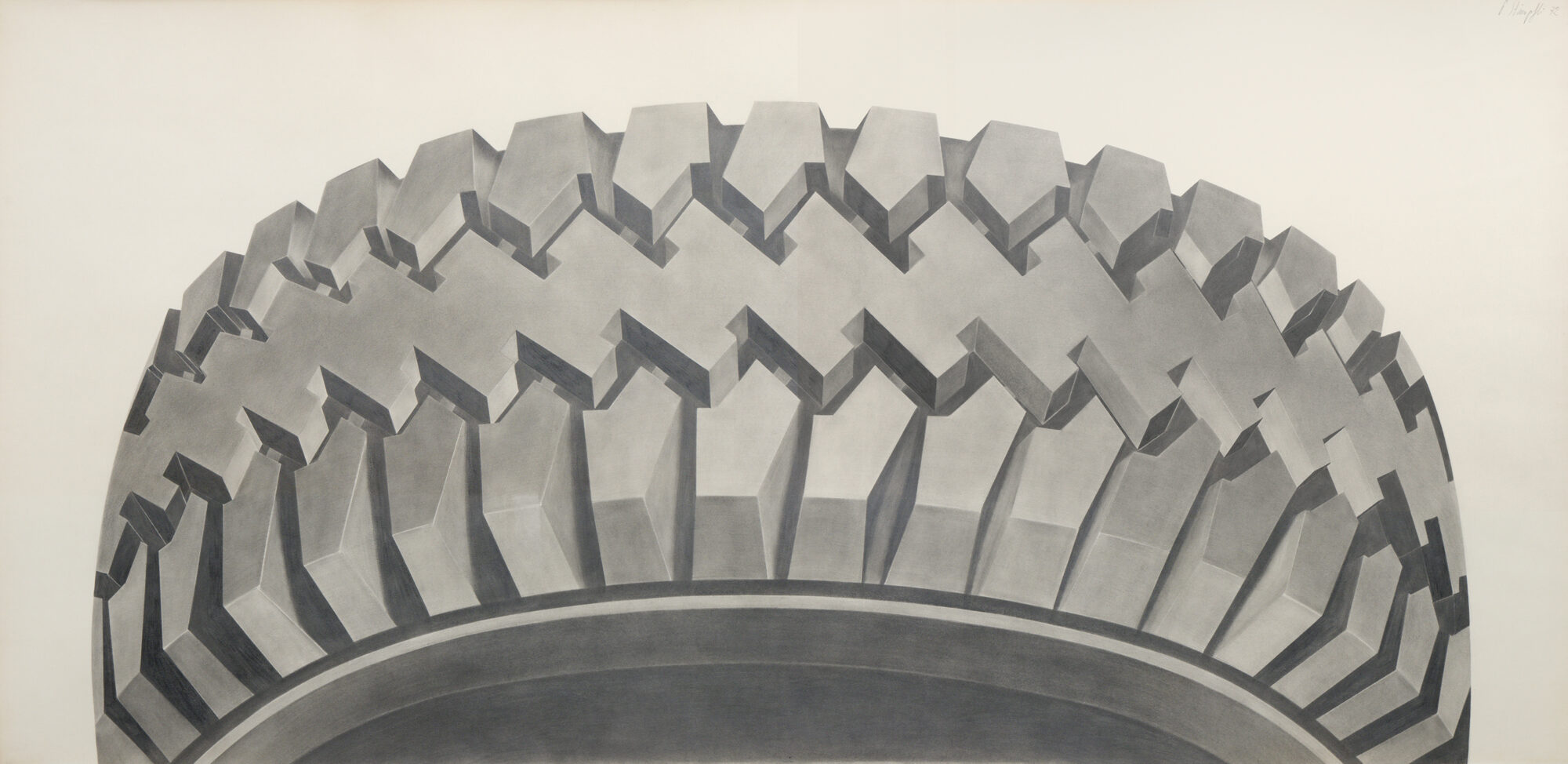

Eulàlia Grau & Peter Stämpfli

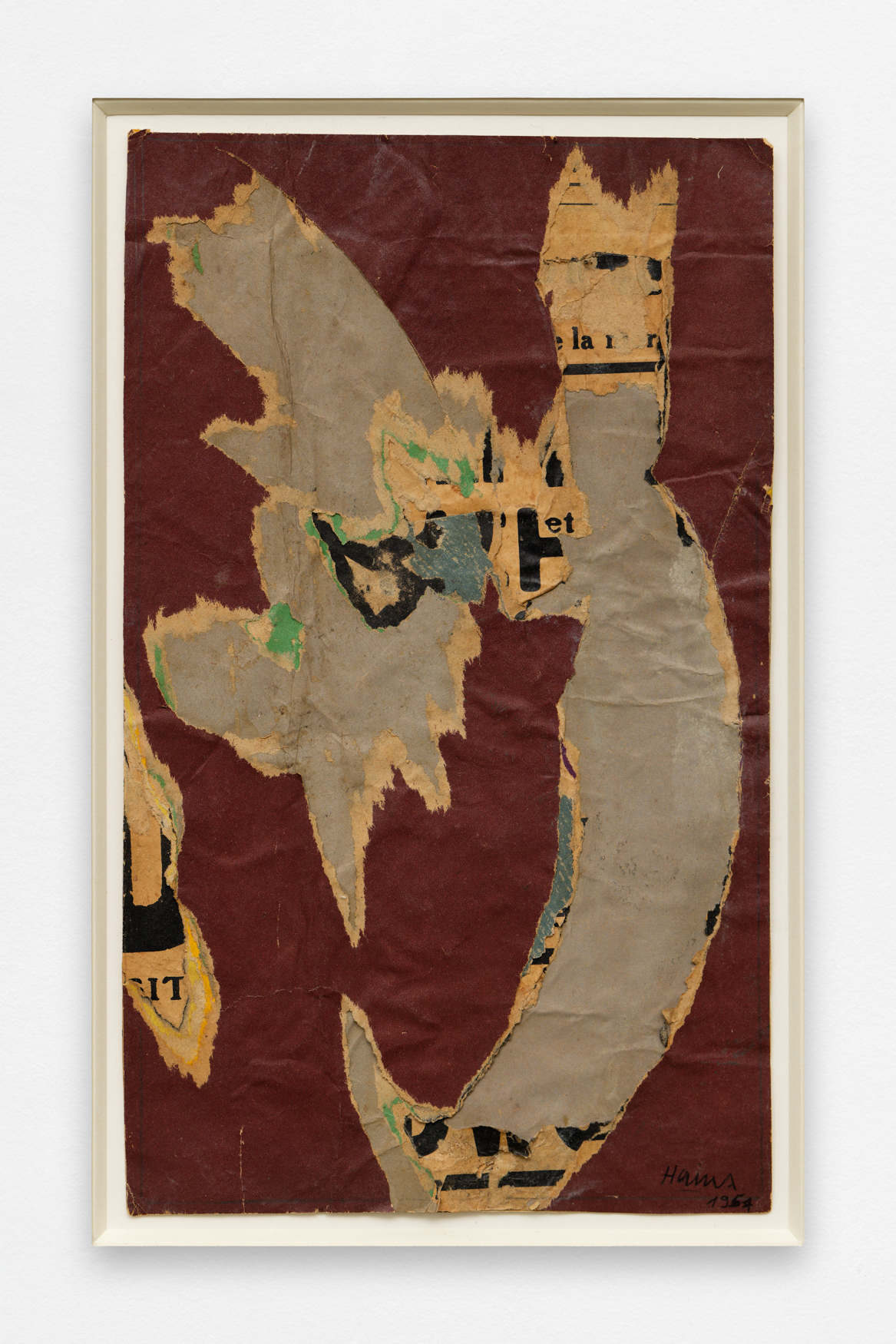

Raymond Hains & William Wegman

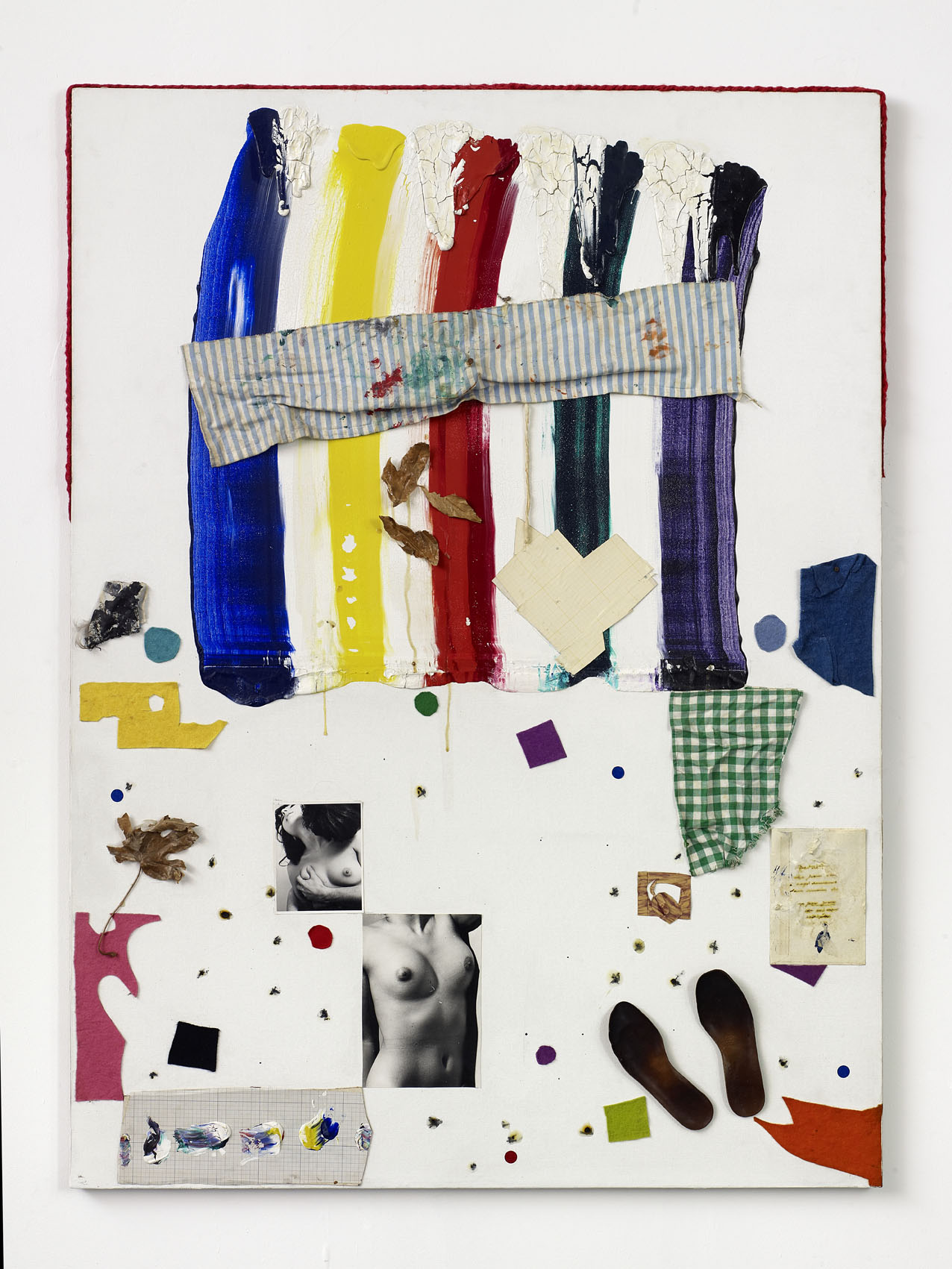

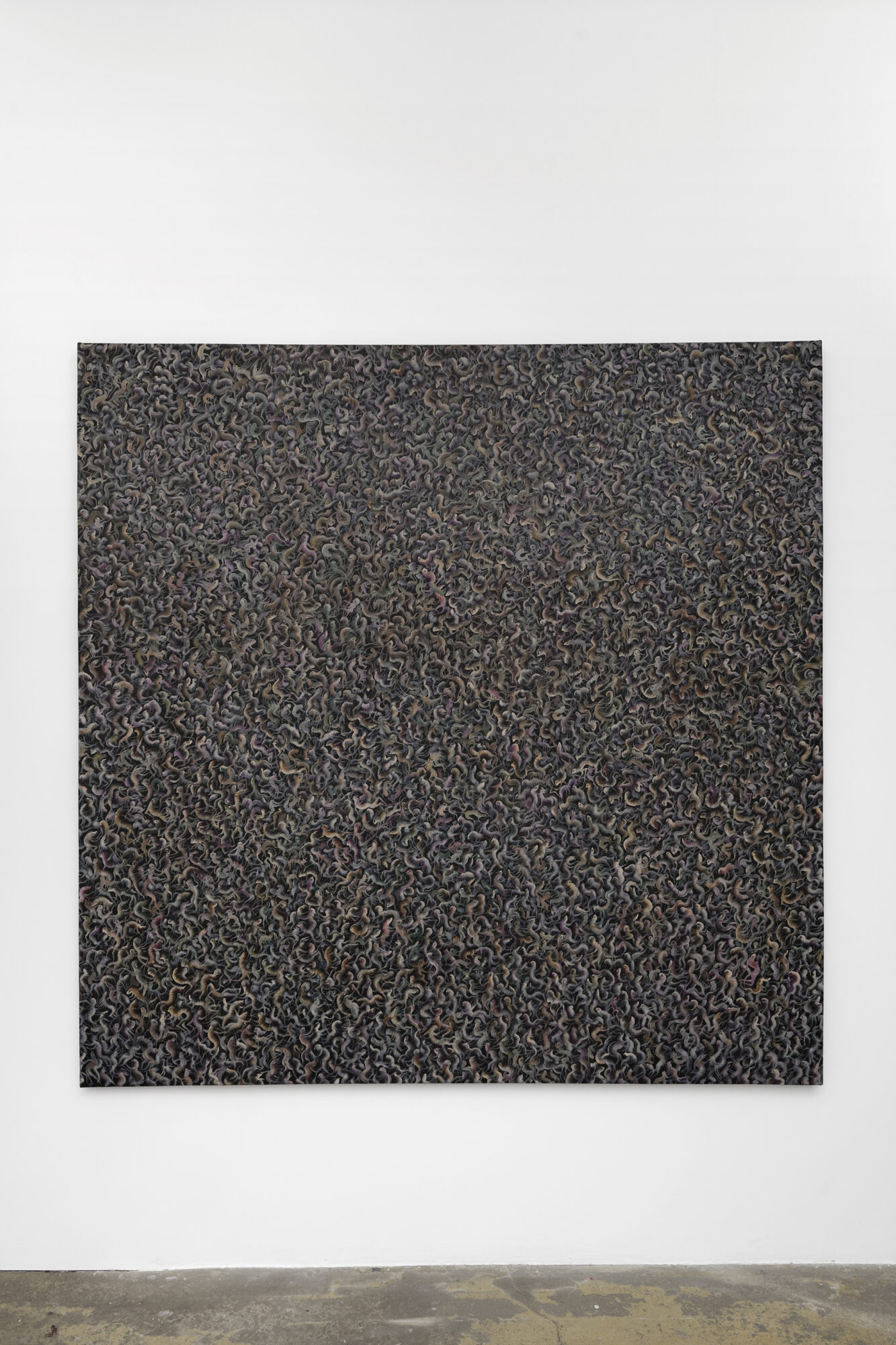

Richard Jackson & Julien Bismuth

Alain Jacquet & Erik Dietman

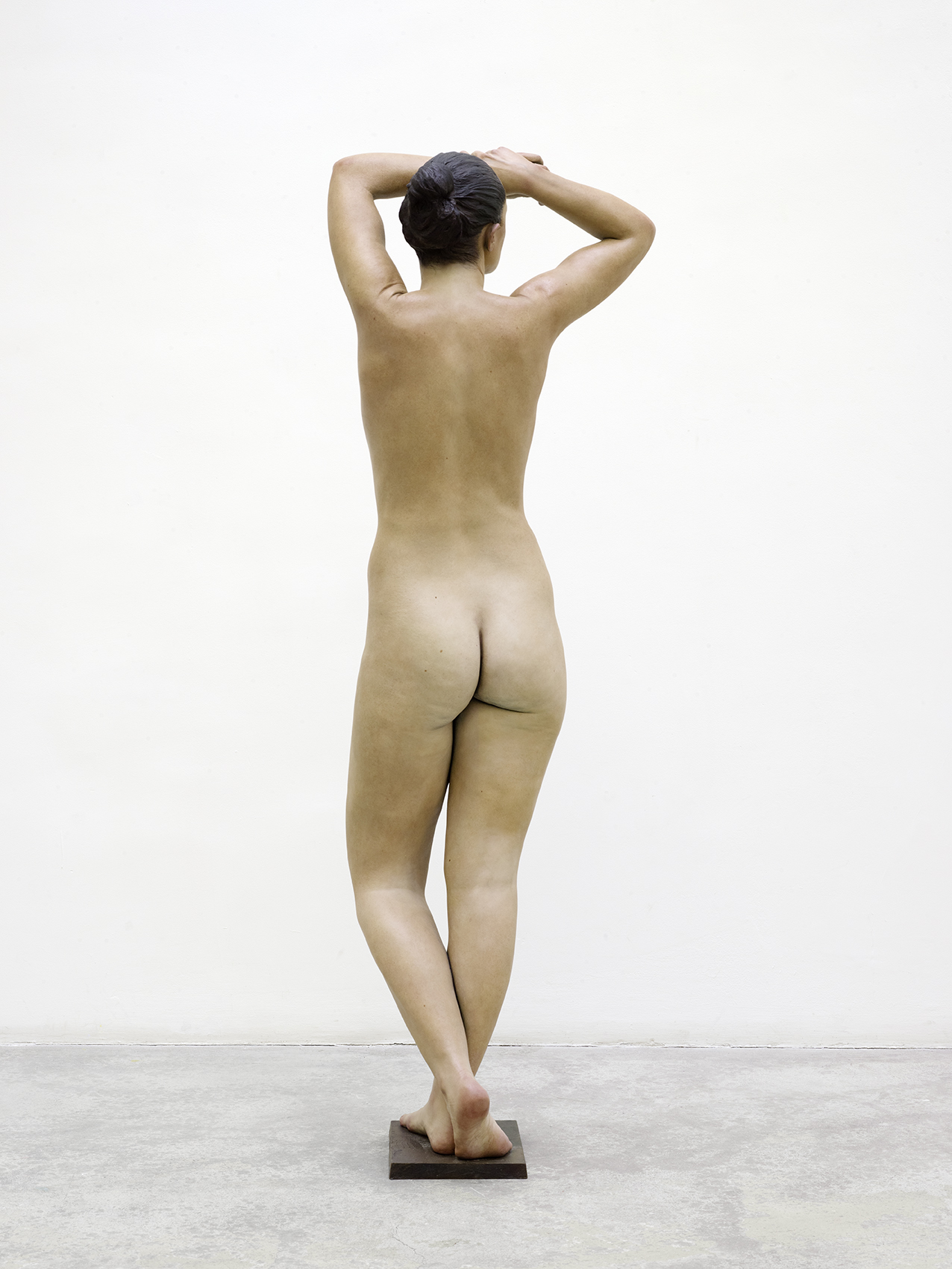

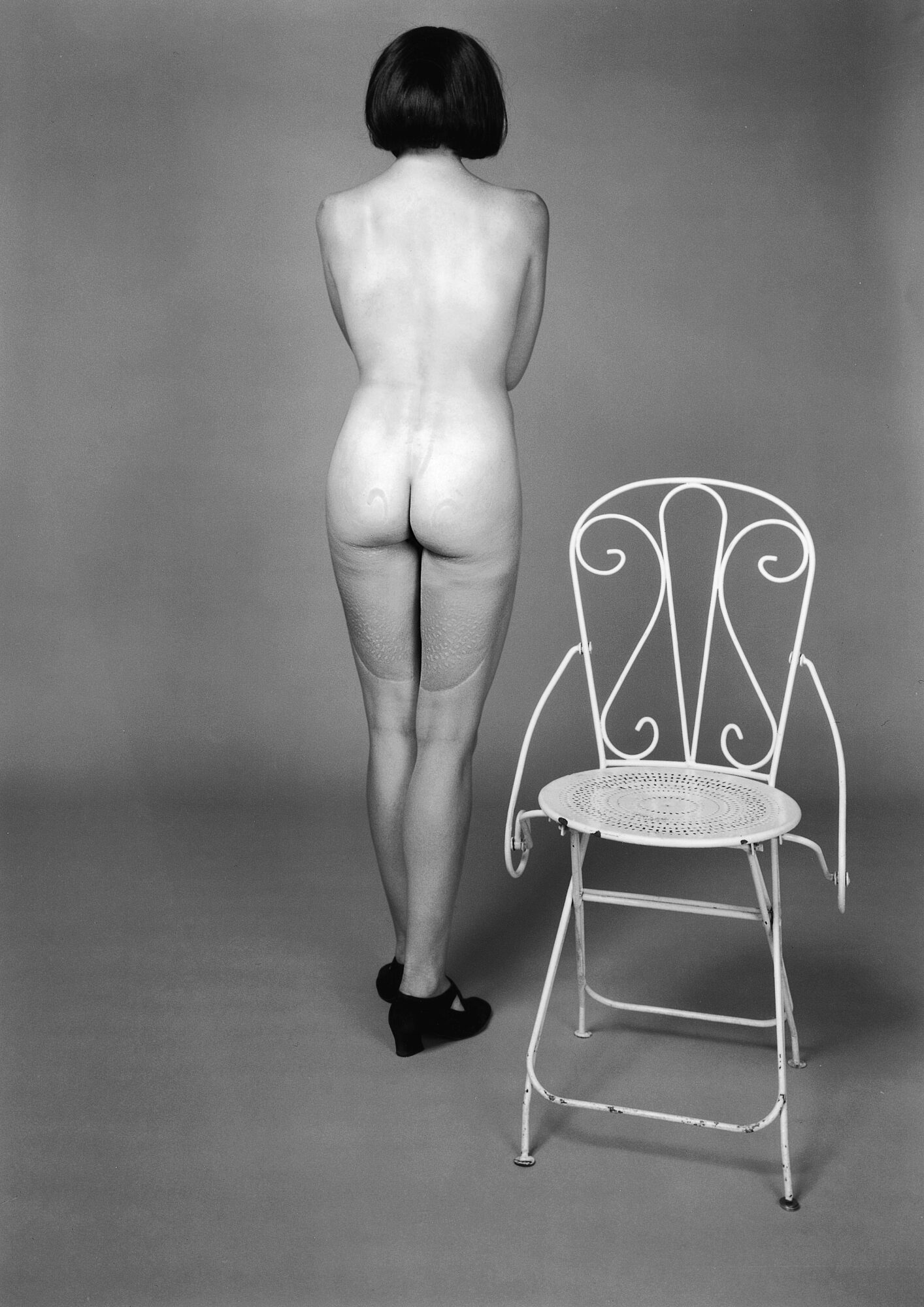

Paul Kos & John DeAndrea

Zhenya Machneva & Virginie Yassef

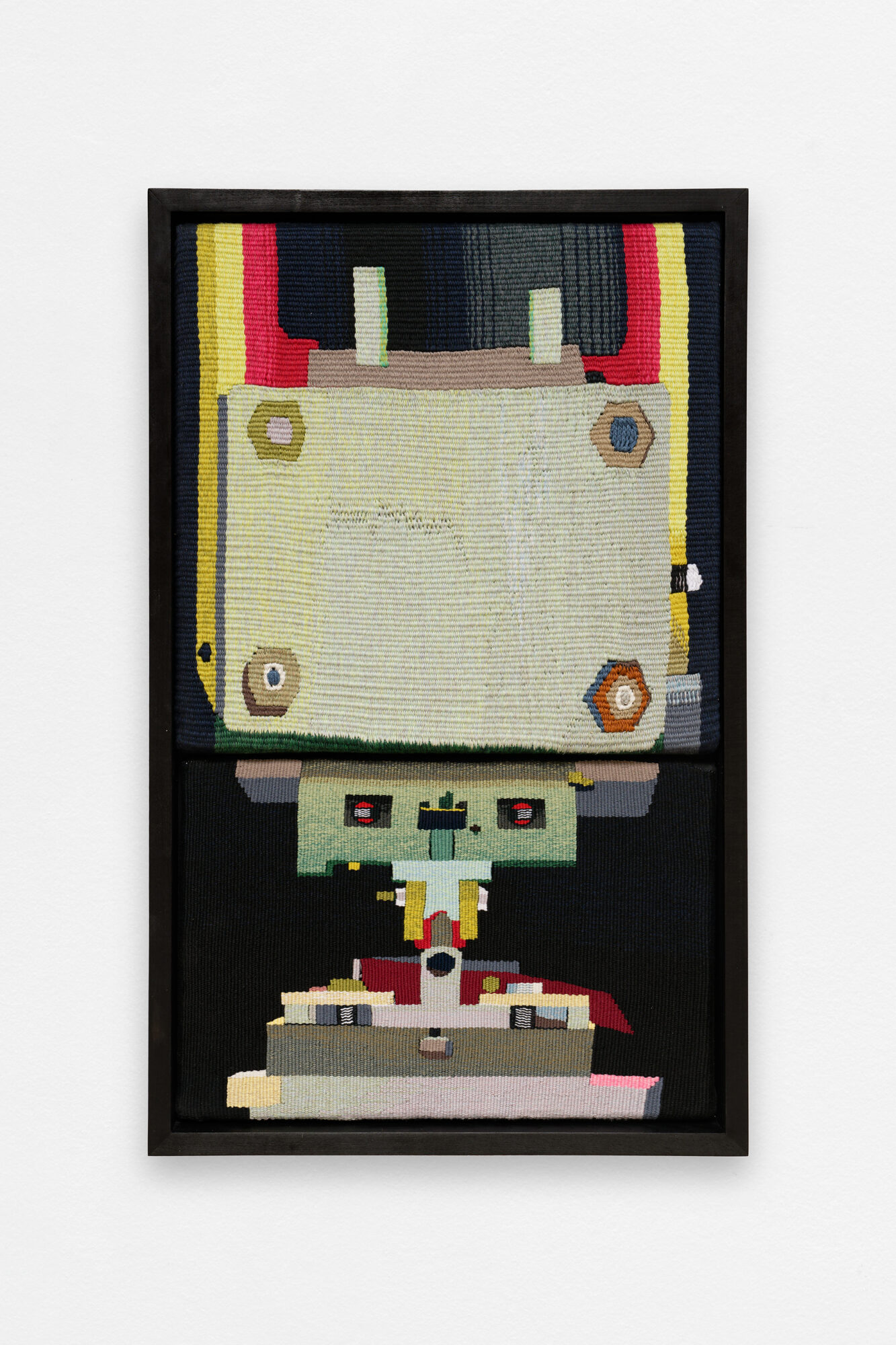

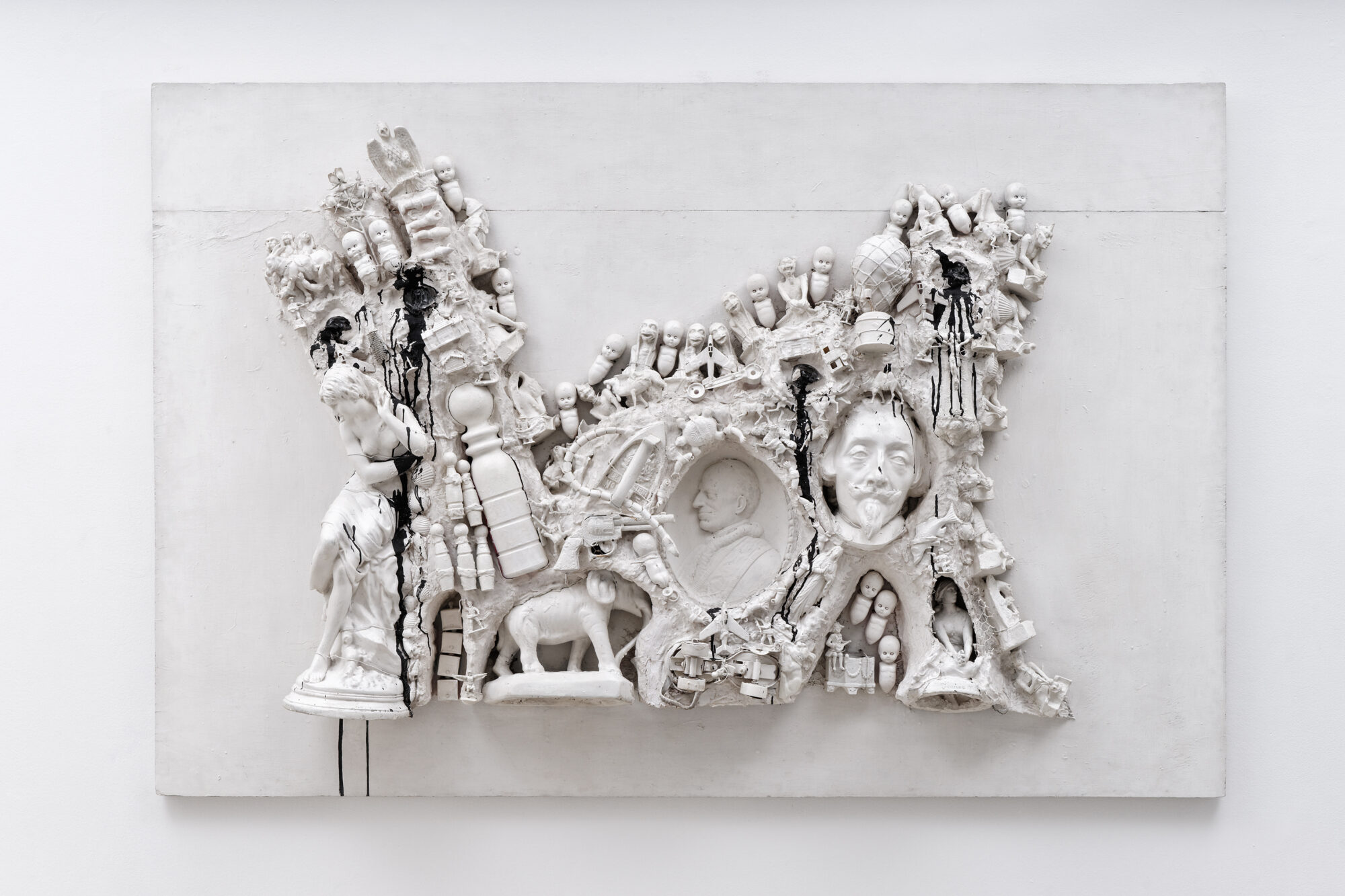

Louise Nevelson & Peybak

Emanuel Proweller & Claude Gilli

Niki de Saint Phalle & Richard Jackson

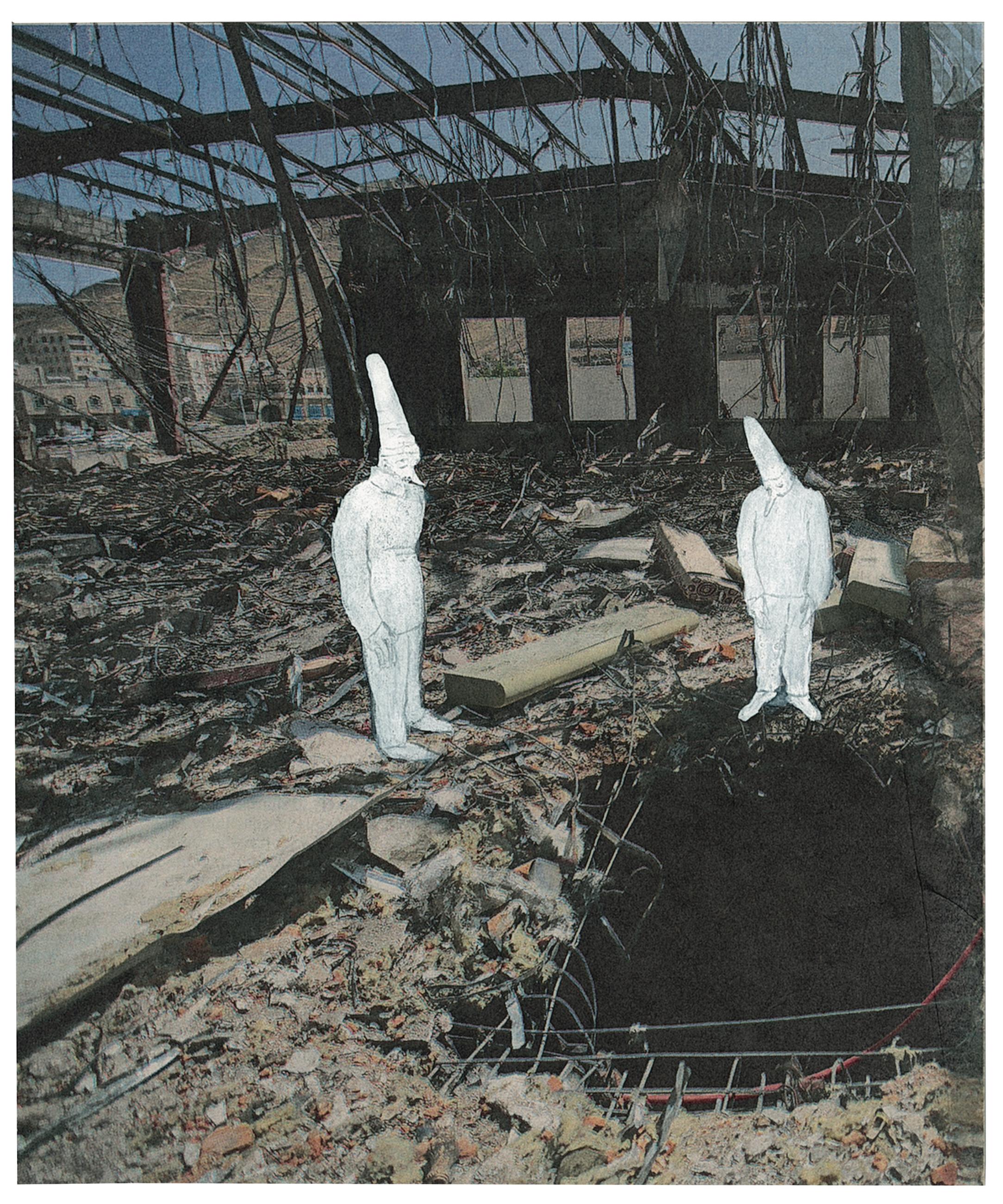

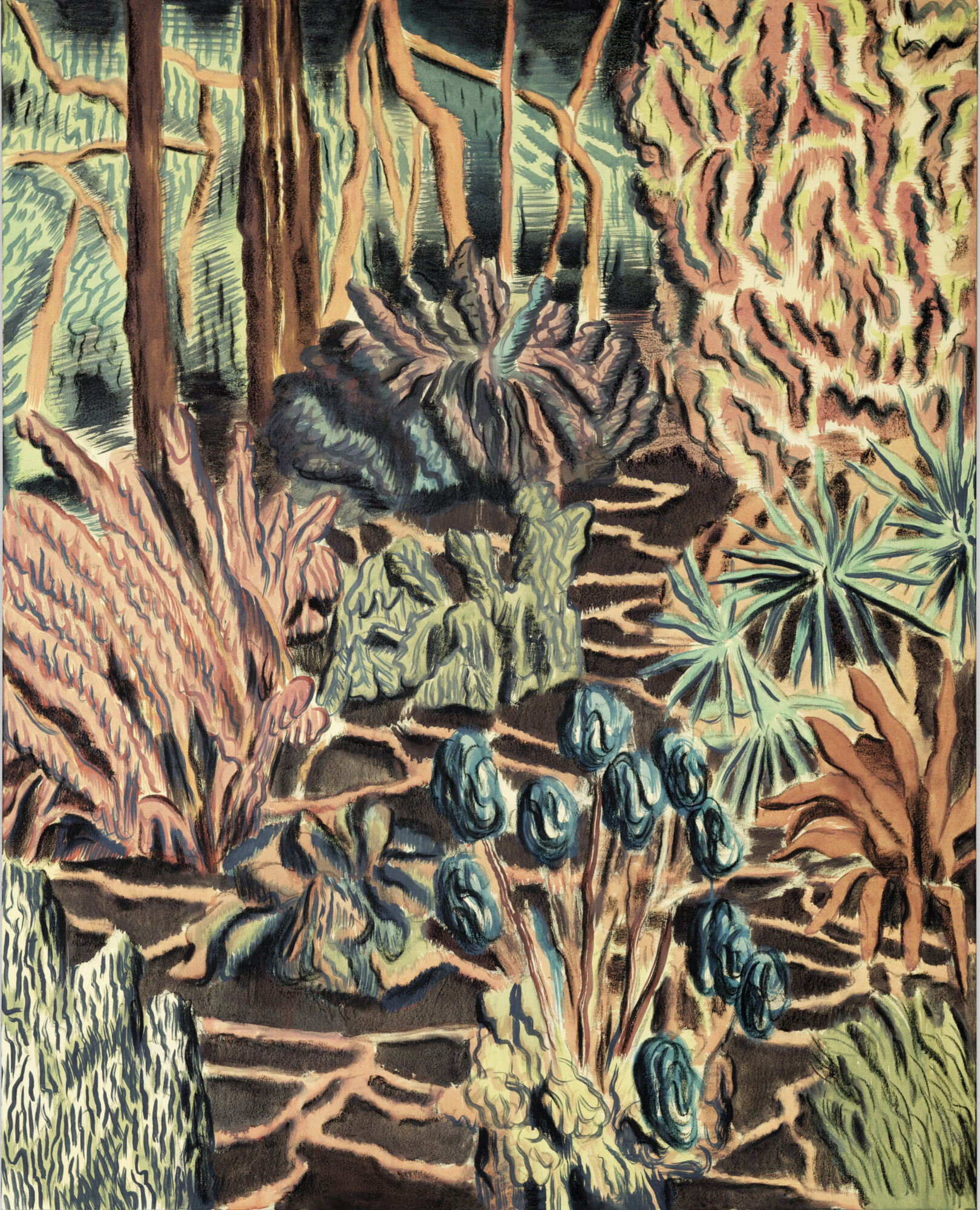

Pierre Seinturier & Henrique Oliveira

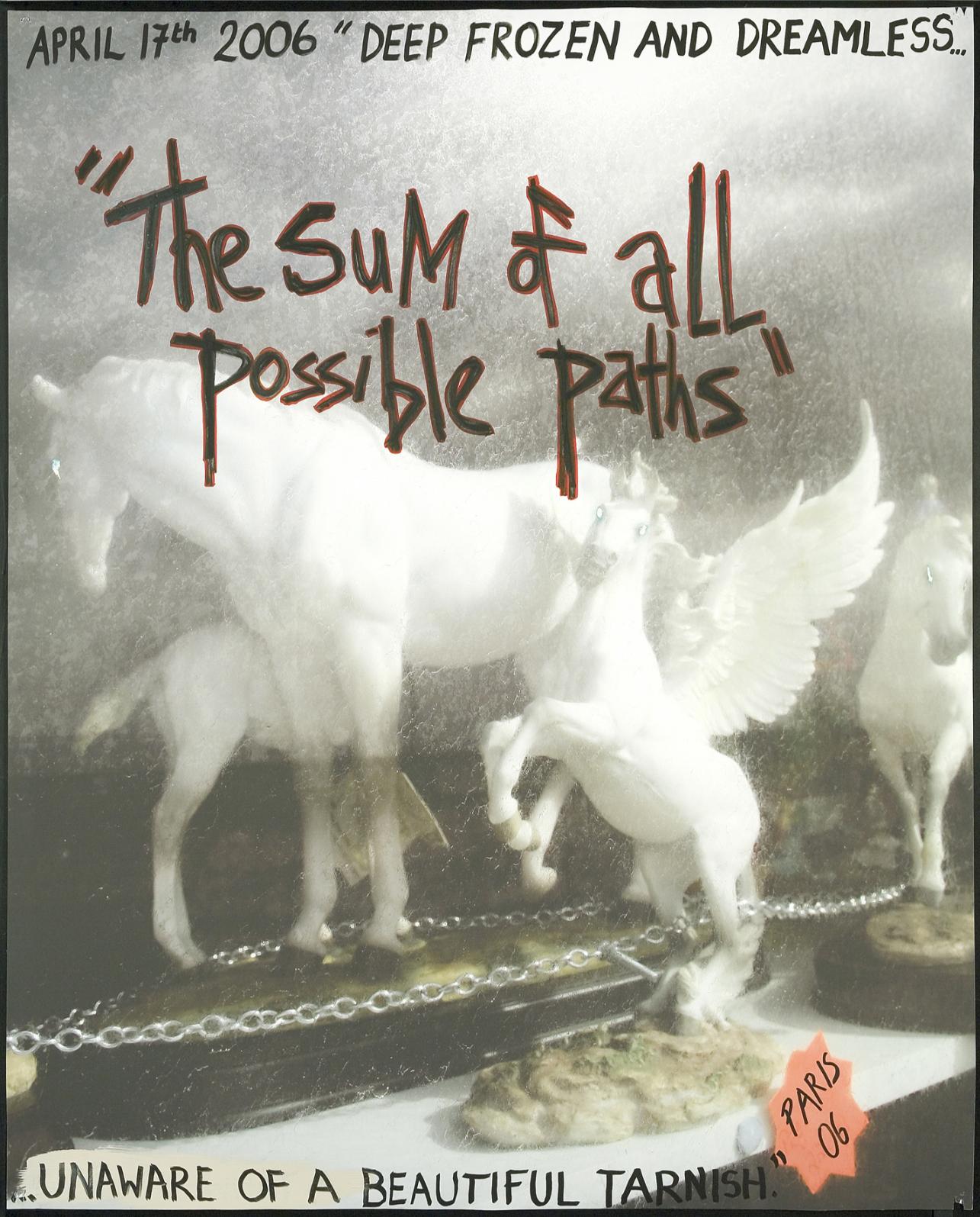

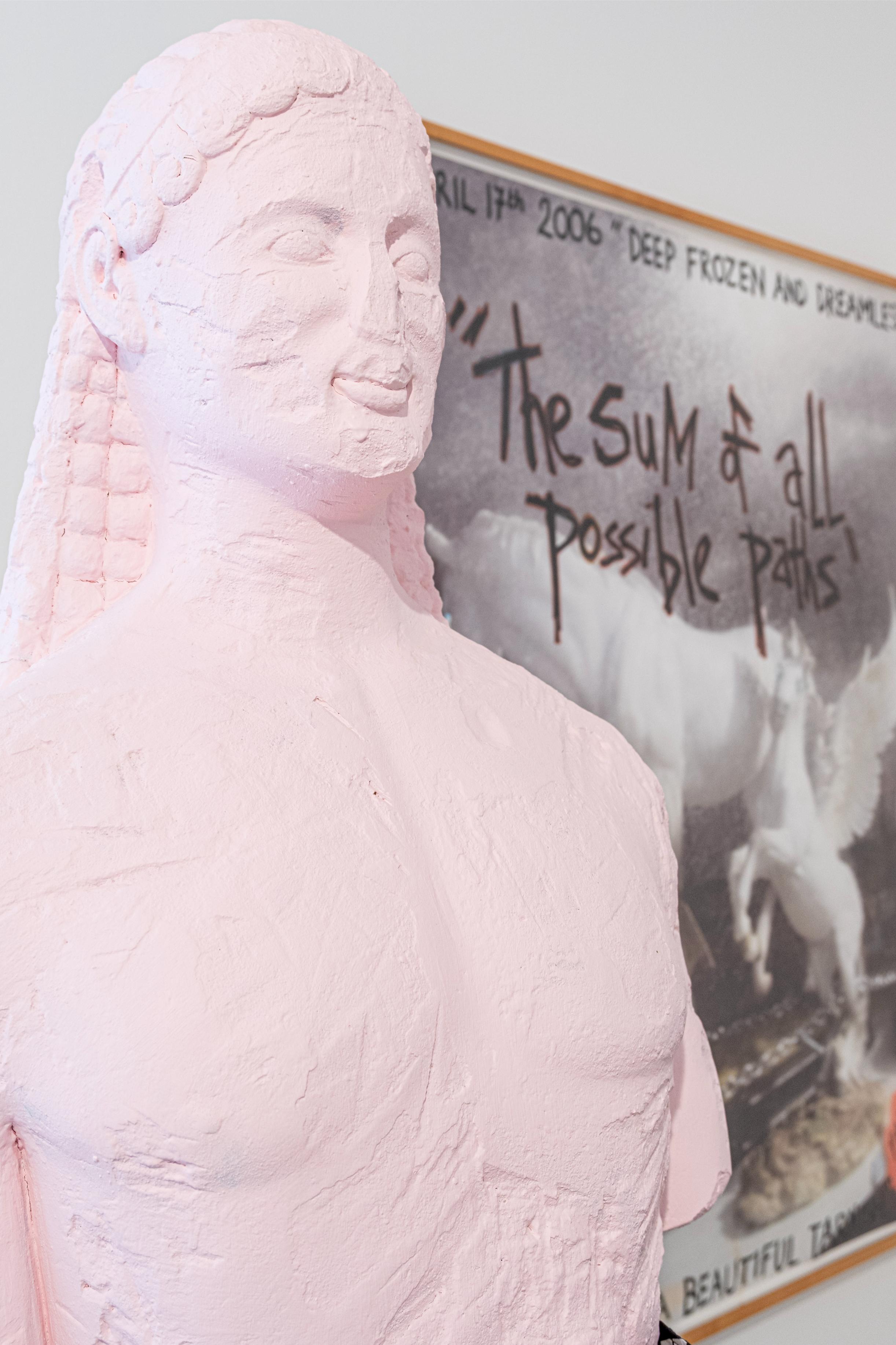

Keith Tyson & Martin Kersels

L’expression anglaise « conversation piece » qualifie en histoire de l’art une peinture de genre, représentant un portrait de groupe, mais selon un dispositif informel, et ayant un caractère intimiste, et qui se développa surtout au XVIIIe siècle en Angleterre. L’expression « tableau de conversation » peut se rencontrer.

Les conversation pieces se distinguent des autres représentations de groupes obéissant aux règles du portrait. Visiblement, dans le tableau, une conversation a lieu, cette activité relevant en général d’un moment de la vie quotidienne du groupe représenté appartenant à la société bourgeoise. Typiquement, le groupe est composé de membres d’une même famille ou fratrie, mais des amis peuvent aussi être présents, ainsi que des domestiques. Le décor privilégiera la scène d’intérieur, mais évoluera vers des environnements paysagers de proximité (le jardin, le parc).

La plupart du temps, ce sont là des peintures de taille moyenne, correspondant à celle d’un portrait à mi-corps, mais en format dit « paysage » ou « à l’italienne ».

Conversation est un nom qui dérive du syntagme italien sacra conversazióne, traduit en français par conversation sacrée : relevant de la peinture religieuse, il s’agit ici d’un type de tableau représentant en majesté la Vierge, tenant donc Jésus enfant, mais entourée de personnages (saints, donateur), un genre qui s’était épanoui au moment de la Renaissance et inscrit dans l’esprit humaniste.

Le genre va d’abord évoluer aux Pays-Bas à partir du XVIIe siècle et ce, de manière profane, où de nombreux portraits de groupe ont été exécutés. On peut distinguer deux types de groupes : familial ou collégial, c’est-à-dire que le regroupement figure dans ce second cas un rassemblement de personnes ayant une fonction, une activité commune. Frans Hals, Rembrandt et d’autres artistes de cette époque ont composé de telles scènes en convoquant une variété de poses : regards vers le spectateur (ou le peintre), détails ludiques ou joyeux de façon à égayer l’ensemble et le rendre familier, proche, immédiat et spontané. L’exemple le plus célèbre est sans doute La Ronde de nuit de Rembrandt.