Sous la coupole pure et parfaite du Panthéon de Rome, un cercle brisé gît : une couronne d’épines monumentale, suspendue au-dessus d’un bassin d’eau noire, directement sous l’oculus.

En cet été 2025, l’artiste autrichienne Helga Vockenhuber déploie son installation Corona Gloriae, à l’occasion du Jubilé¹.

Le geste est fort : introduire dans l’architecture la plus emblématique de l’Antiquité, consacrée à tous les dieux puis à la Vierge et aux martyrs, une sculpture contemporaine qui réactive un symbole millénaire.

Dès l’entrée, une tension est palpable : comment une œuvre d’aujourd’hui peut-elle encore parler avec force de souffrance, de sacrifice et de rédemption, sans tomber dans la répétition ou l’illustration ?

Une passion sept fragments

Corona Gloriae se compose de sept bronzes monumentaux, fragments d’une couronne d’épines disloquée.

Chaque pièce se tord, acérée, comme si le métal avait gardé en lui la mémoire de la chair lacérée.

Posés au-dessus d’un bassin d’eau noire, ces éclats semblent flotter. La lumière, tombant verticalement de l’oculus, vient frapper leurs surfaces patinées et les dore : souffrance et gloire s’y confondent.

Ce chiffre sept² est fondamental : il renvoie à la plénitude biblique, aux sept dons de l’Esprit, aux sept jours de la Création.

Ici, il devient langage sculptural : la douleur n’est plus un cercle clos, mais une série de brèches.

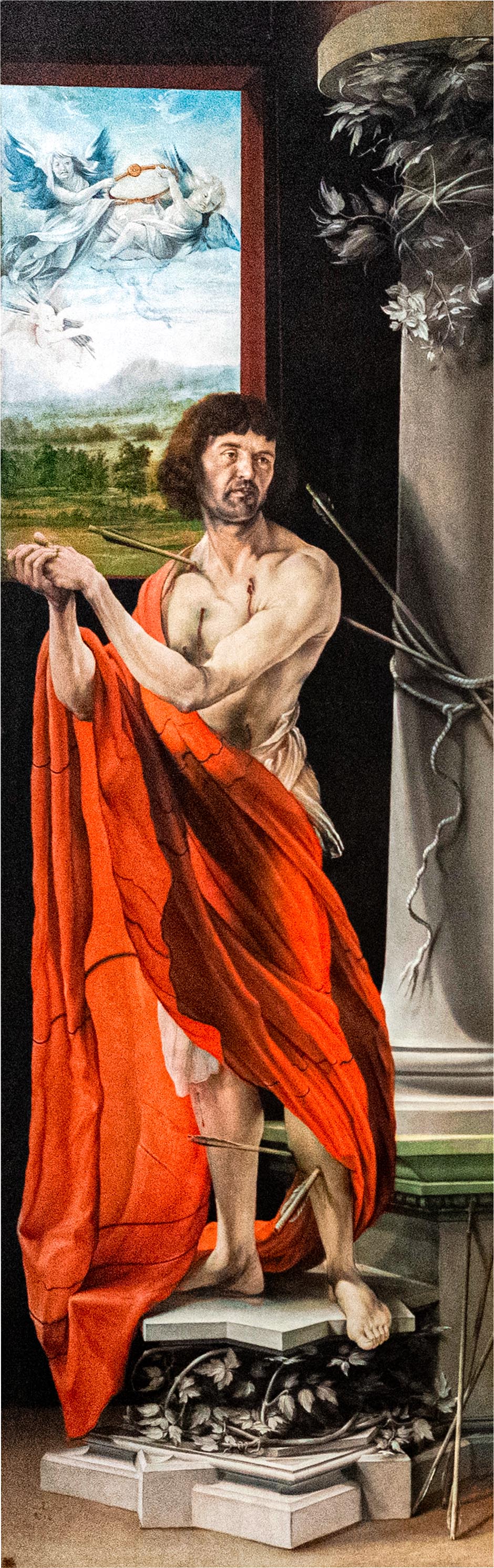

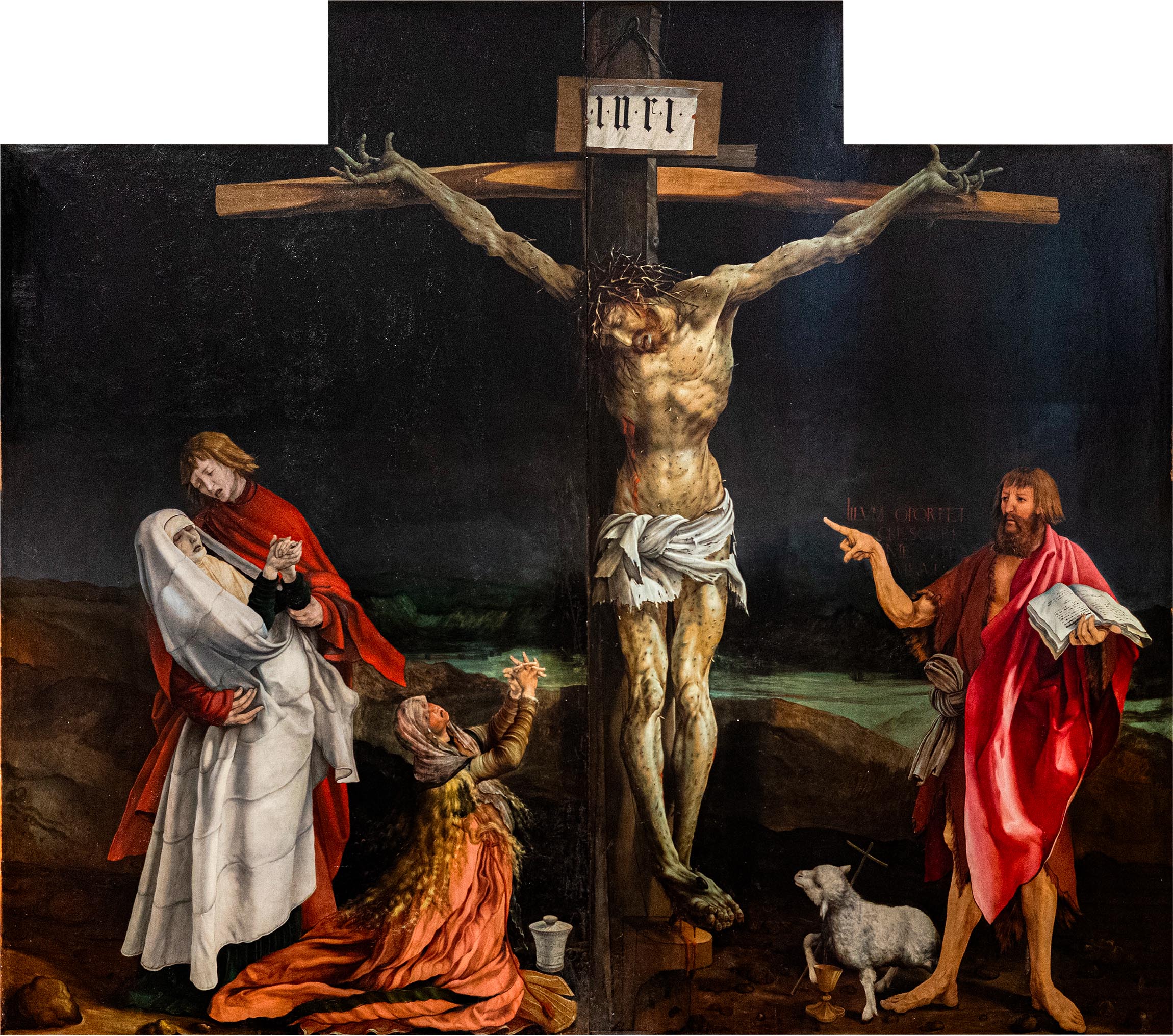

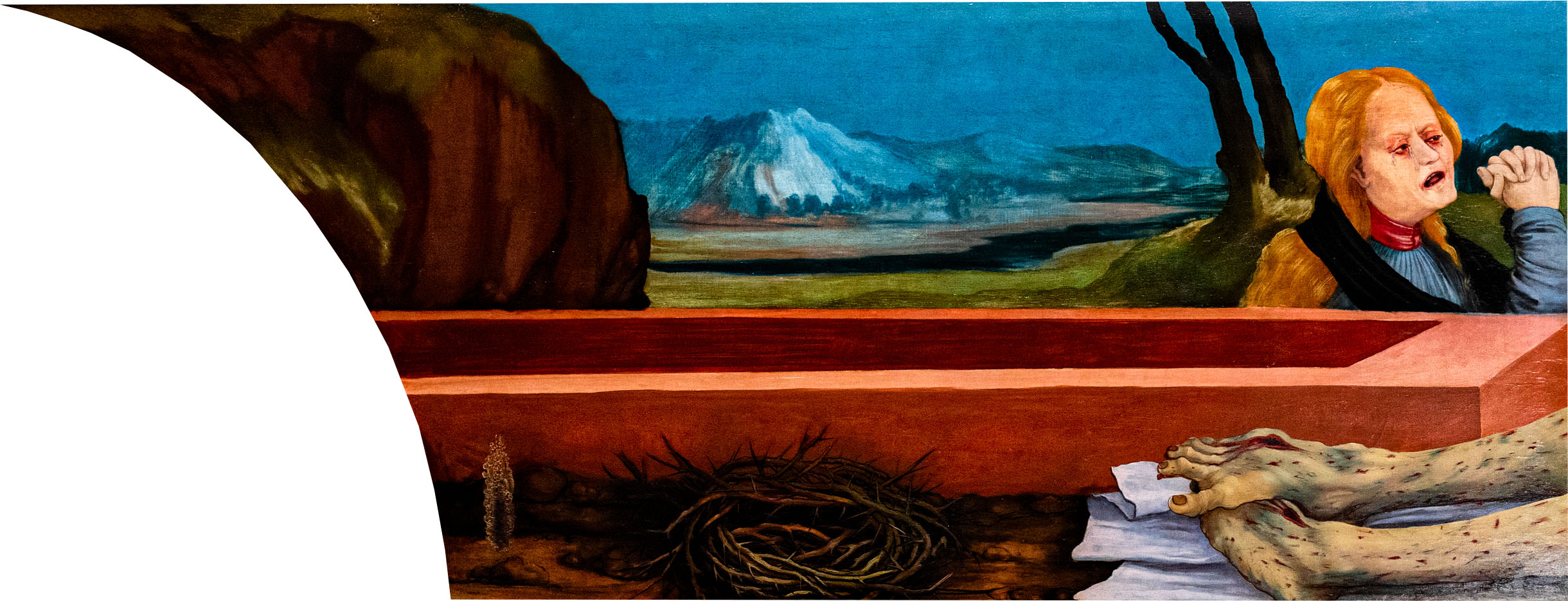

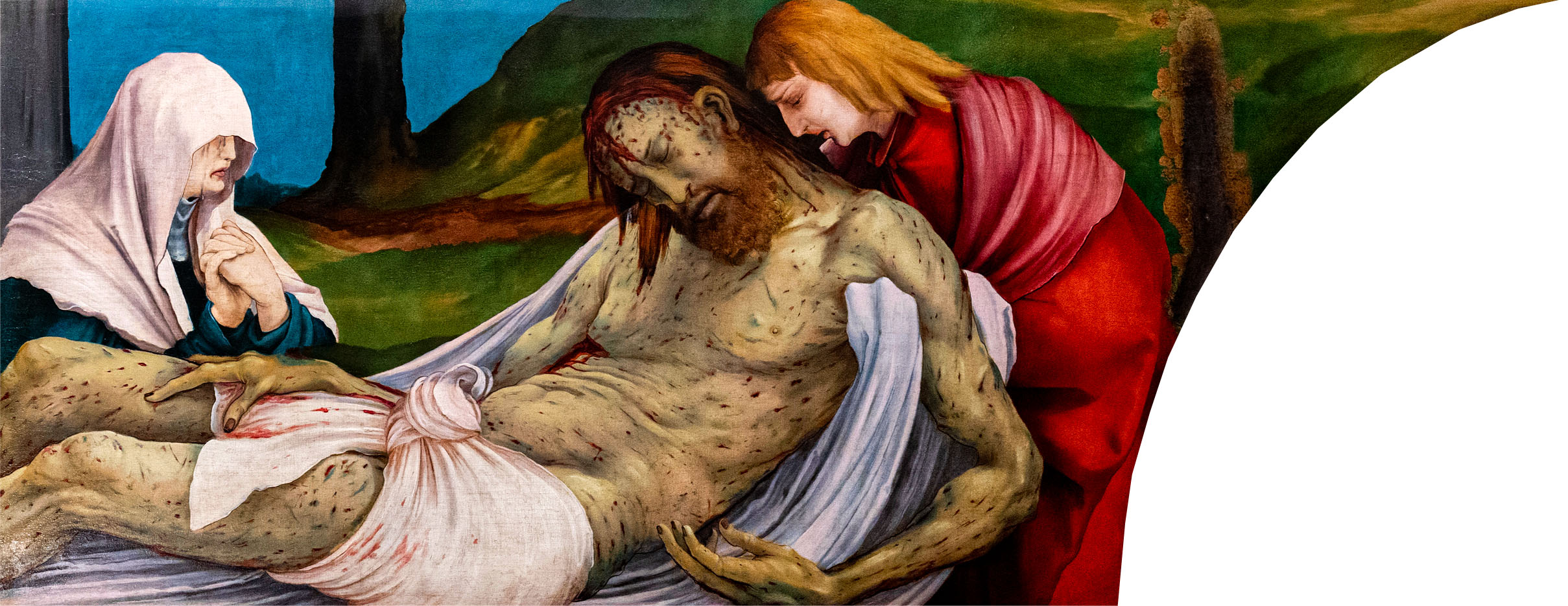

Face à cette vision, on peut évoquer la peinture de Matthias Grünewald, notamment le retable d’Issenheim³. Comme les corps convulsés de son Christ supplicié, les bronzes de Vockenhuber expriment une intensité qui ne cherche pas la mesure, mais l’excès.

Grünewald avait osé montrer la Passion dans toute sa crudité (pustules, déchirures, convulsions) pour mieux révéler la lumière surnaturelle qui s’en dégage.

De la même manière, les épines métalliques, monstrueuses et grandioses, condensent une vérité : c’est de la blessure que jaillit la clarté.

Ainsi, Corona Gloriae ne se contente pas de représenter une douleur ; elle la fait vivre dans l’espace du Panthéon.

Helga Vockenhuber : sculpter la spiritualité

Helga Vockenhuber, née en 1963 en Autriche, inscrit toute sa sculpture dans une recherche de l’universel spirituel.

Après une installation à San Giorgio Maggiore en lors de la Biennale de Venise de 2023, elle transpose son Corona Gloriae à l’échelle cosmique du dôme antique.

Montrer la couronne d’épines, c’est toucher l’un des symboles les plus insistants de la Passion : humiliation et gloire mêlées.

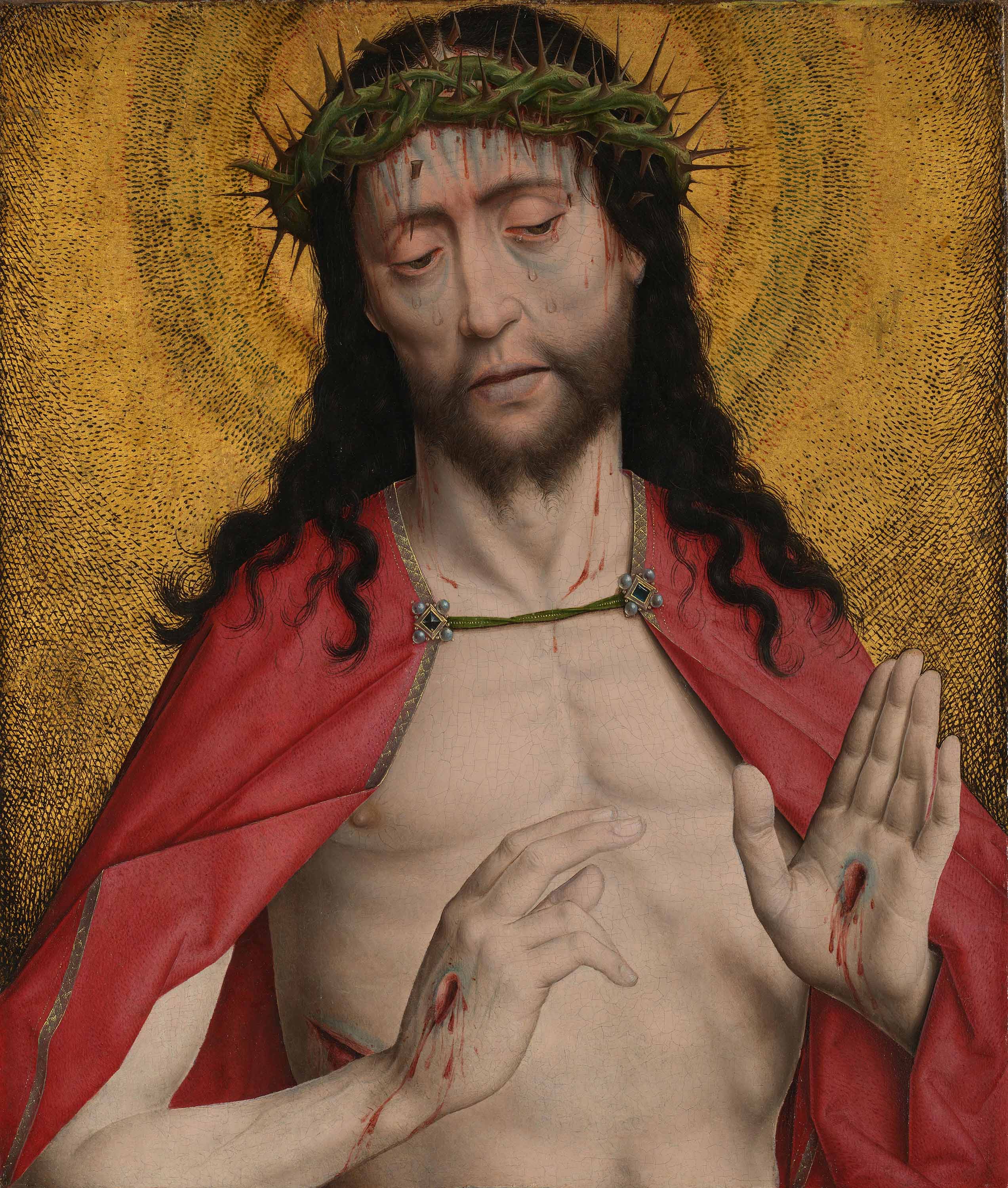

Sujet récurent en histoire de l’art, dans ses Christs couronnés d’épines, Albrecht Bouts⁴ enfermait le regard du spectateur dans la frontalité d’un visage martyrisé (gouttes de sang, yeux noyés de larmes) pour susciter la compassion immédiate.

Helgo Vockenhuber reprend ce geste, mais l’ouvre : plus de visage, plus de cercle clos, seulement des fragments dispersés dans l’espace.

L’expérience n’est plus frontale mais immersive : le spectateur se trouve au milieu des épines, traversant la blessure elle-même.

De Bouts à Vockenhuber, la couronne passe de signe de supplice individuel à structure partagée, métaphore d’une humanité entière en quête de lumière.

La Passion ouverte : entre théologie et cosmos

Les deux curateurs, Don Umberto Bordoni⁵ et le Professeur Giuseppe Cordoni⁶, abordent Corona Gloriae par des voies différentes, mais se rejoignent : la couronne d’épines fragmentée ouvre la douleur, elle la rend traversable.

Pour Bordoni, elle est mémoire de la Passion et du sacrifice des martyrs : brisée en sept, elle cesse d’enfermer et devient partage.

L’eau noire en contrebas agit comme mémoire baptismale, la lumière de l’oculus transfigure le bronze en espérance.

Cordoni insiste sur le dialogue entre architecture et sculpture : l’harmonie idéale du Panthéon se confronte aux bronzes tordus, comparables à des naufragés sans visage.

Mais cette dispersion appelle une recomposition : retrouver l’unité d’une couronne qui sauve.

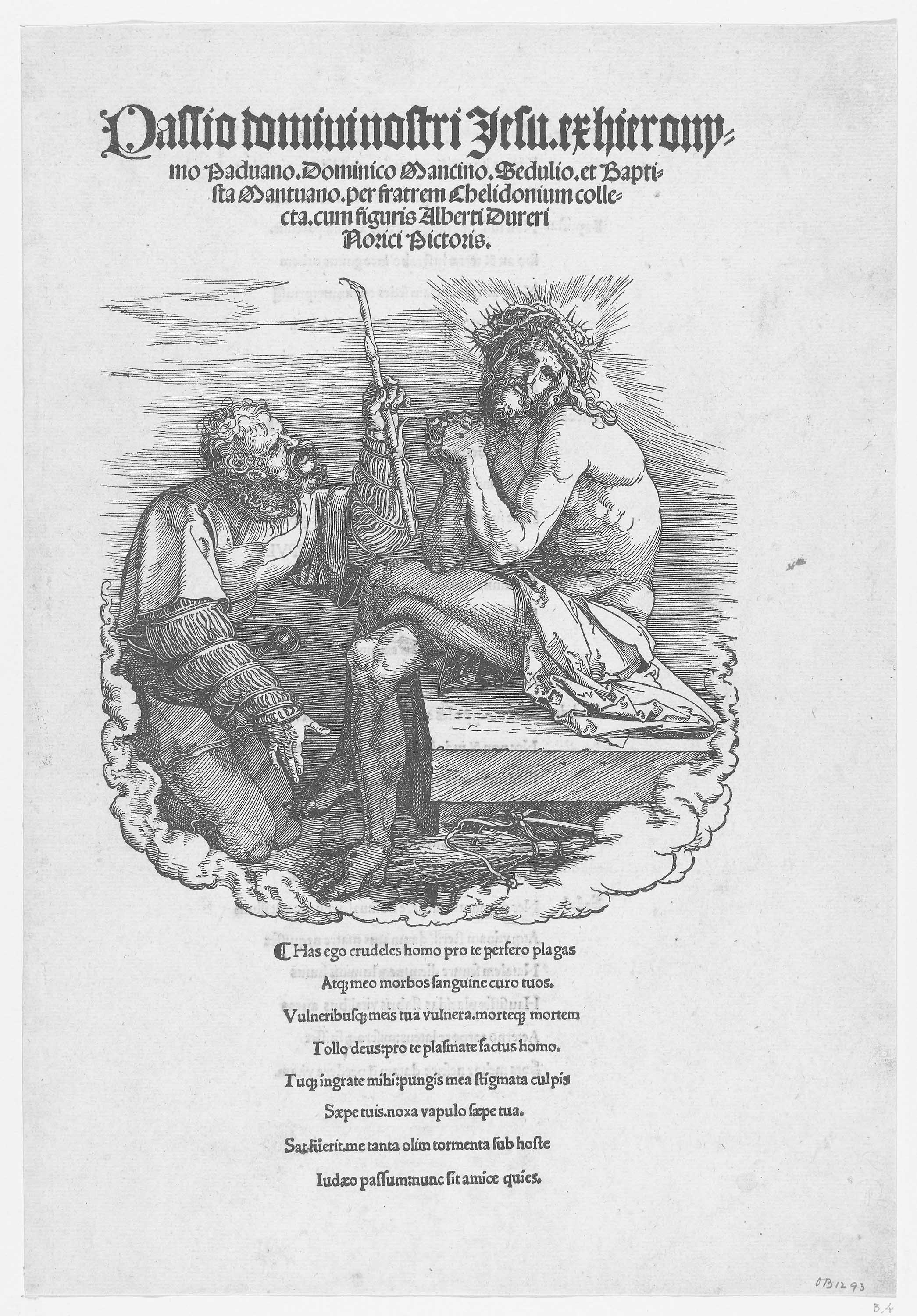

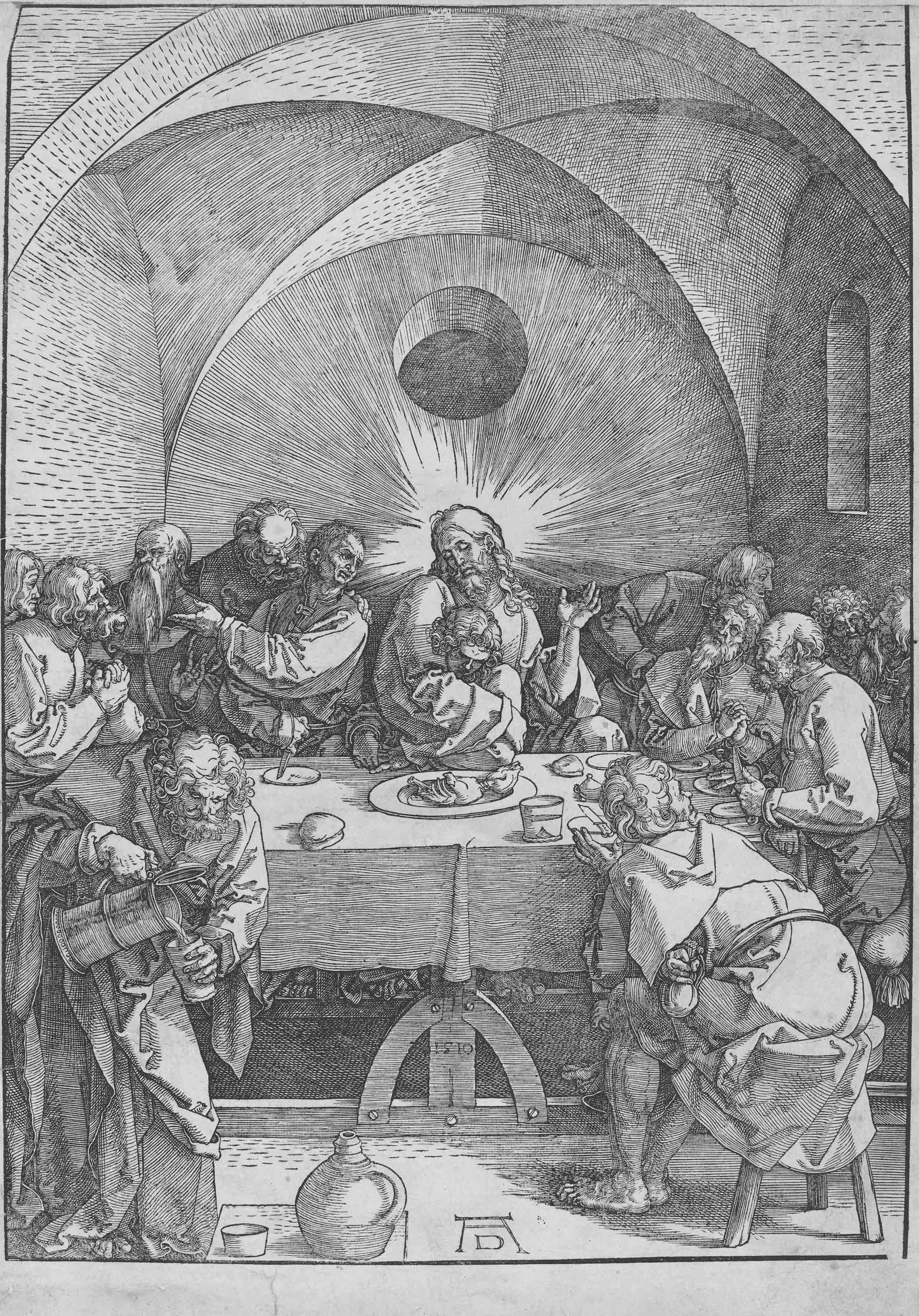

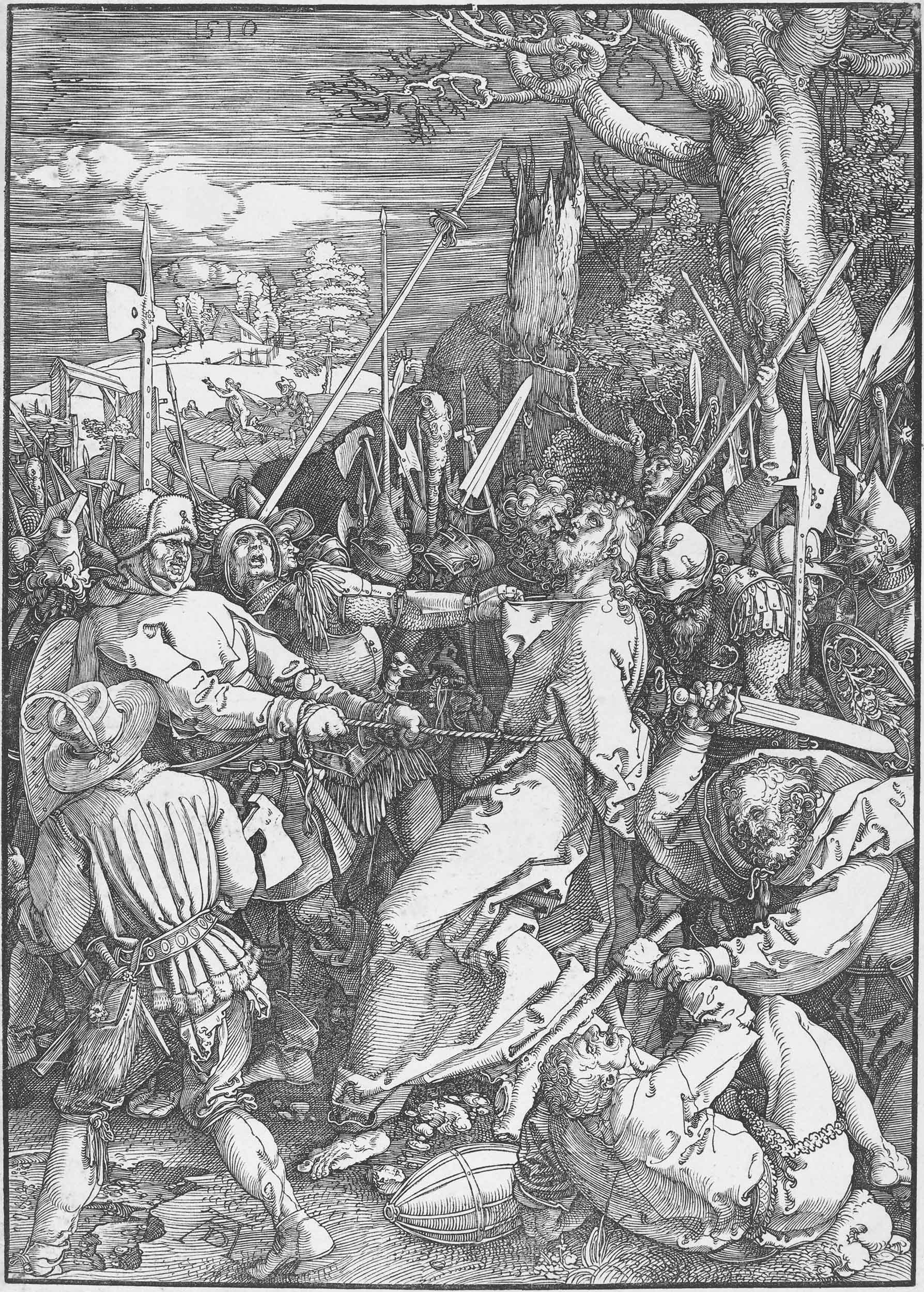

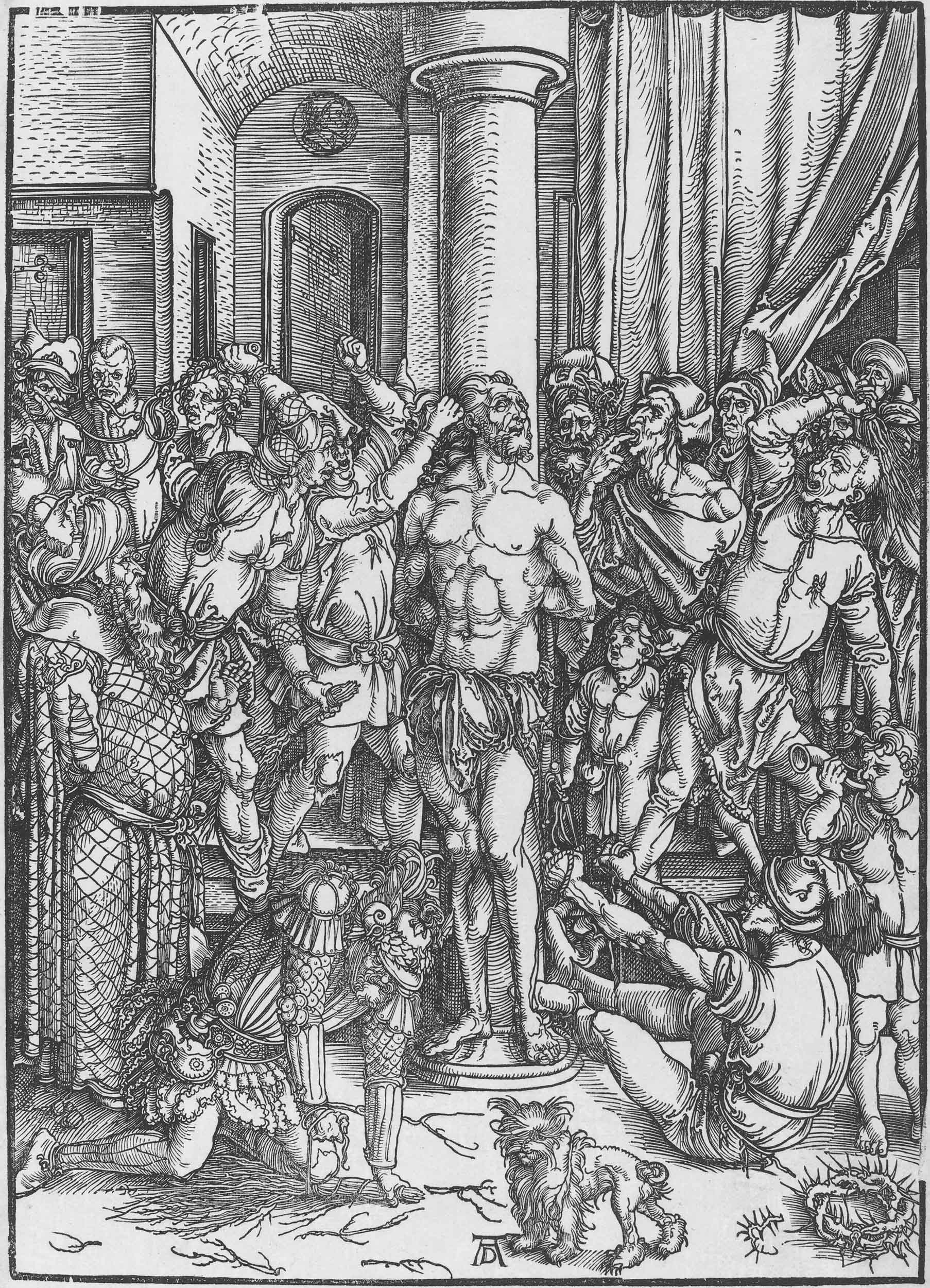

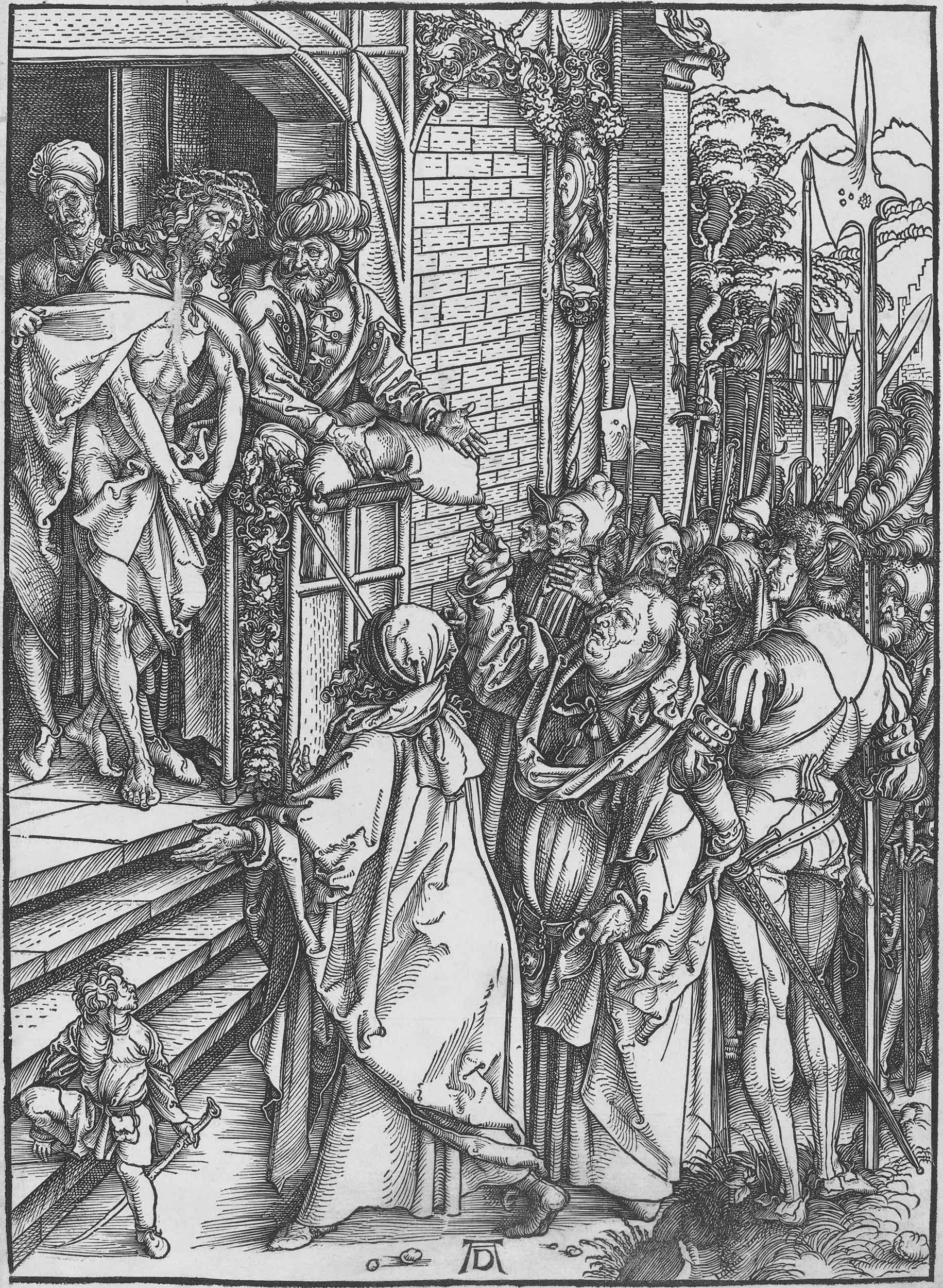

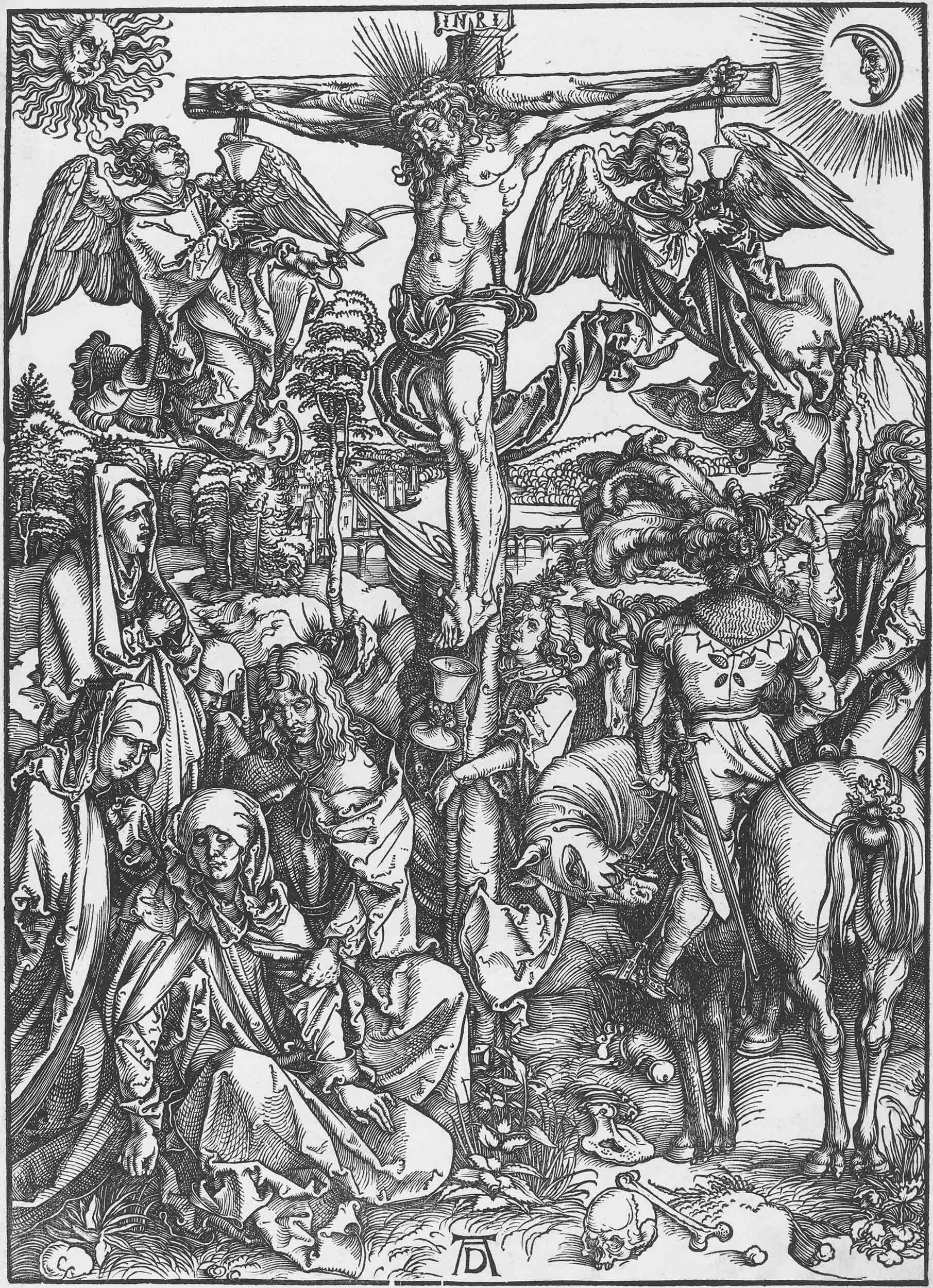

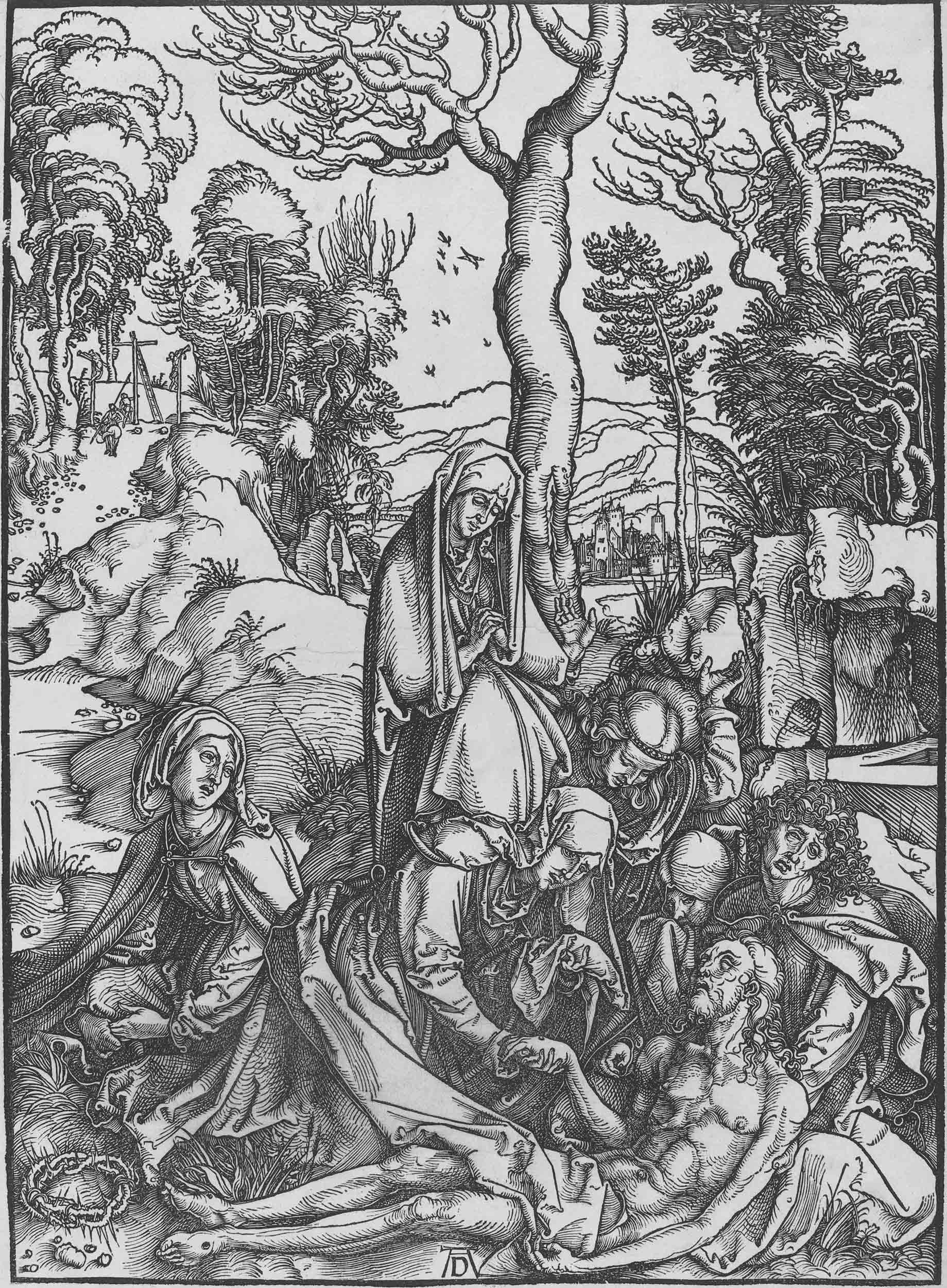

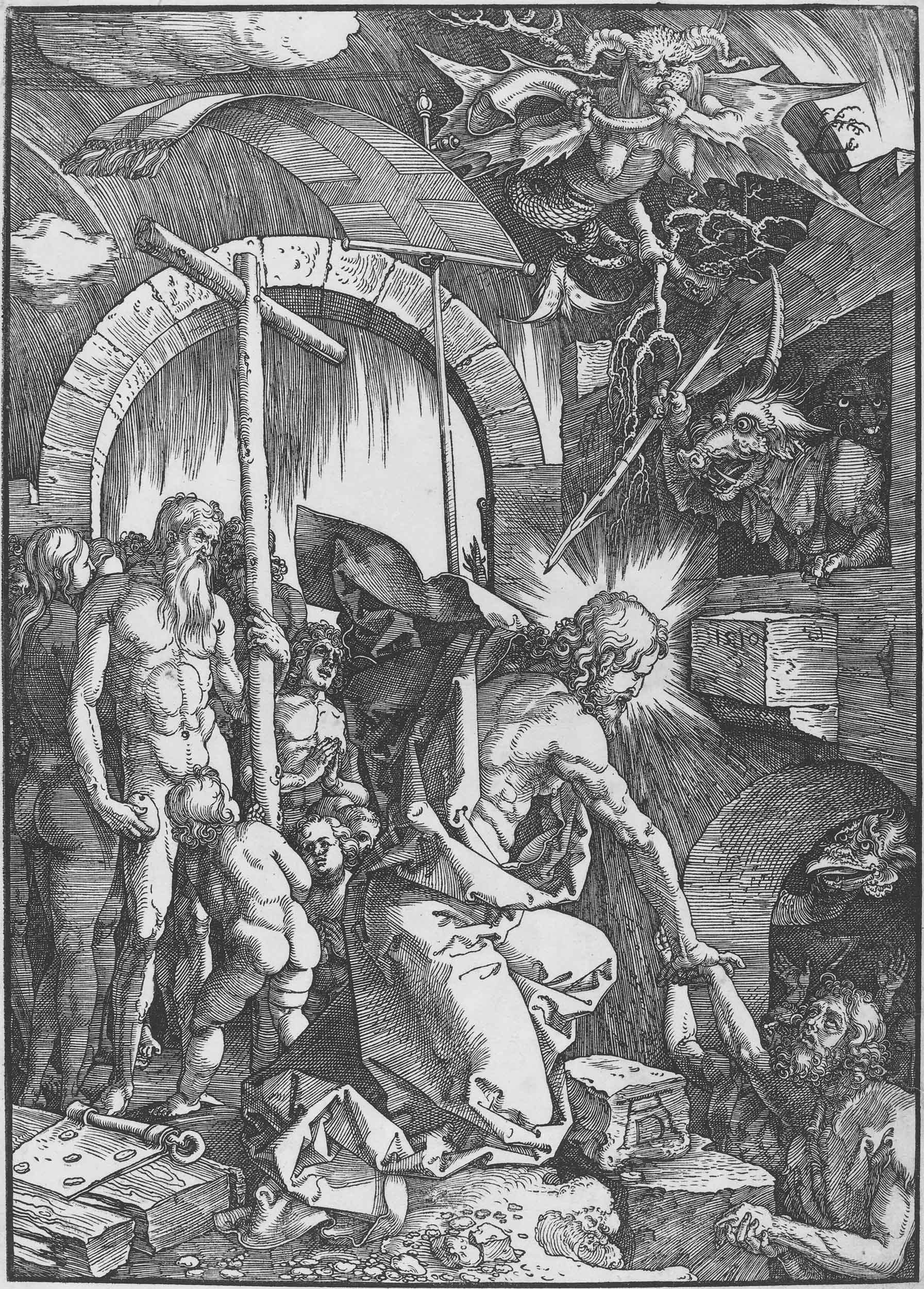

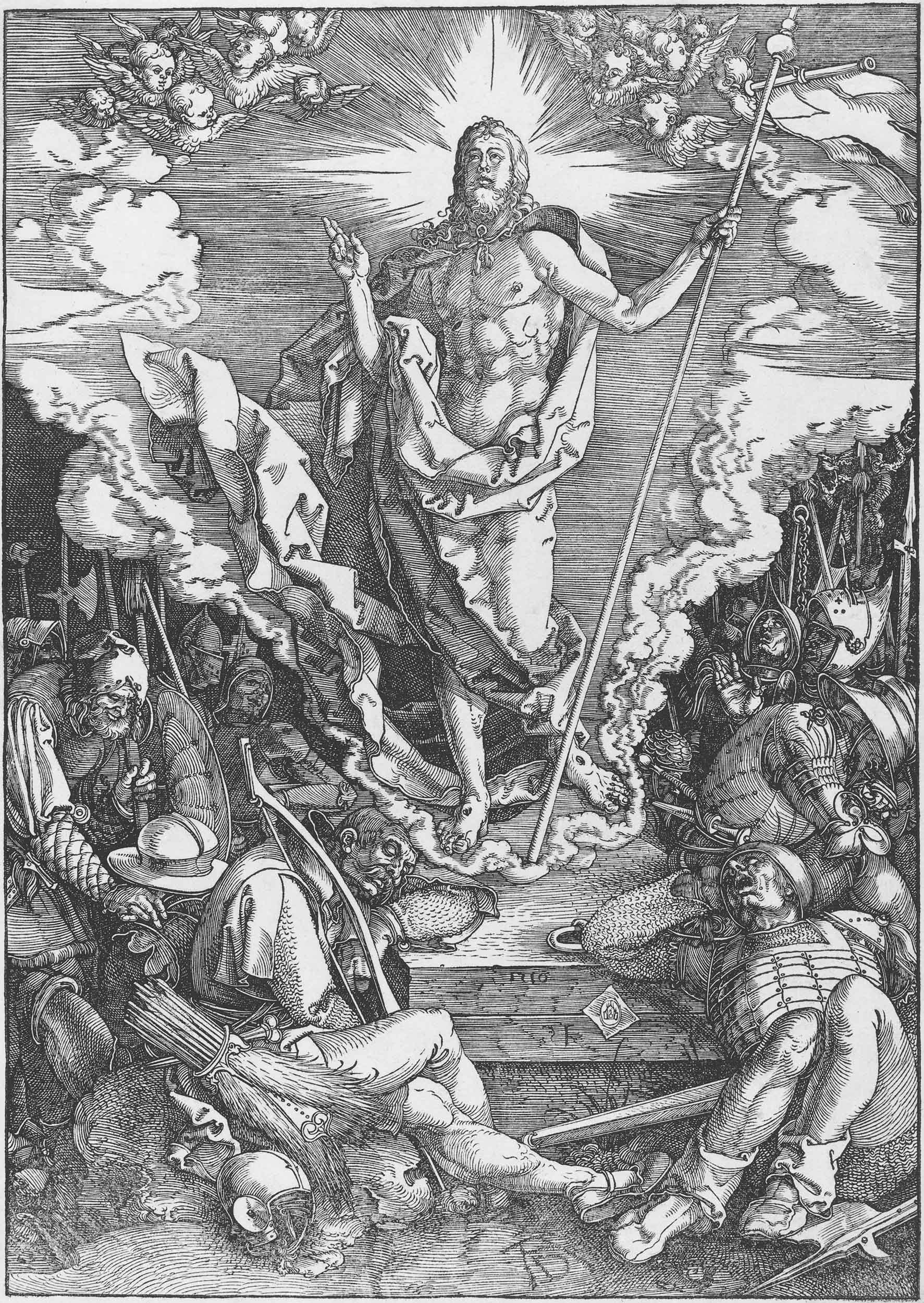

Tous deux convergent : comme dans les gravures de la Grande Passion de Dürer⁷, où la couronne concentre à la fois la faiblesse humaine et la gloire divine, Vockenhuber transpose cette intensité à l’échelle cosmique.

En brisant la couronne, Helga Vockenhuber a ouvert la souffrance : non plus cercle clos, mais passage.

Ce geste simple et radical transforme le signe du supplice en possibilité de renaissance.

Sous le regard du ciel, filtrant par l’oculus, les bronzes deviennent fragments d’une gloire à recomposer.

Ainsi, Corona Gloriae ne se réduit pas à l’effet spectaculaire d’une installation monumentale. Elle s’impose comme une méditation incarnée, un lieu où s’unissent passé et présent, l’homme et le divin.

Dans ce geste, Vockenhuber rappelle ce que l’histoire de l’art a toujours cherché à dire à travers la Passion : de Grünewald à Bouts, de Dürer aux artistes contemporains, la couronne d’épines n’est jamais seulement instrument de douleur, mais signe de la possibilité d’une transfiguration.

L’art contemporain, ici, trouve sa fonction la plus haute : non pas distraire, ni provoquer, mais porter l’espérance.

INFORAMTIONS

ARTISTE : Helga Vockenhuber

EXPOSITION : Corona Gloriae

LIEU : Panthéon de Rome

DATES : 2 juillet – 16 septembre 2025

CURATORS : Don Umberto Bordoni & Pr. Giuseppe Cordoni

PHOTOS : Ägidius Vockenhuber

Notes

[1] Jubilée

Le Jubilé est une tradition catholique instaurée en 1300 par le pape Boniface VIII : tous les 25 ans, une « année sainte » de pardon et de pèlerinages.

[2] sept

Dans la Bible, le chiffre sept est symbole d’accomplissement : Création en sept jours (Genèse), sept dons de l’Esprit (Isaïe 11,2), sept sacrements dans la tradition chrétienne.

[3] Retable d’Issenheim

Réalisé entre 1512 et 1516 pour le couvent des Antonins, le Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald (aujourd’hui au musée Unterlinden de Colmar) est un polyptyque destiné à un hôpital soignant les malades de l’ergotisme. Le panneau central montre un Christ crucifié au réalisme brutal — corps convulsé, peau marquée de plaies — destiné à résonner avec la souffrance des patients, tandis que les volets latéraux déploient des scènes de résurrection éclatantes de lumière.

[4] Bouts

Peintre flamand actif à Louvain (1452–1549), Albrecht Bouts est surtout connu pour ses représentations du Christ couronné d’épines et de l’Homme de douleurs. Ses tableaux, souvent destinés à la dévotion privée, mettent en avant une frontalité intense : le visage du Christ, réaliste et lacéré, fixe directement le spectateur pour susciter compassion et méditation spirituelle.

[5] Don Umberto Bordoni

Prêtre catholique italien, Don Umberto Bordoni est théologien et curateur d’expositions d’art sacré contemporain. Il s’attache à mettre en dialogue la tradition chrétienne et la création actuelle, notamment autour des symboles de la Passion et du rôle de l’art comme médiation spirituelle.

[6] Giuseppe Cordoni

Philosophe et critique d’art italien, Giuseppe Cordoni enseigne la littérature et l’esthétique. Ses recherches portent sur la relation entre art, théologie et philosophie, avec une attention particulière au dialogue entre architecture antique et création contemporaine.

[7] la Grande Passion

Réalisée entre 1497 et 1510, la Grande Passion est une série de gravures sur bois d’Albrecht Dürer (1471–1528). L’artiste y illustre les épisodes majeurs de la Passion du Christ avec une intensité dramatique et une précision graphique remarquables. La couronne d’épines y occupe une place centrale, condensant à la fois l’humiliation humaine et la gloire divine.